„Wie ist zu erklären, dass unsere Gesellschaft ihre Hunde hätschelt und als treueste Freunde des Menschen niemals essen würde, aber Schweine, die uns in

ihrem genetischen Bauplan und ihrer Intelligenz viel ähnlicher sind, erbarmungslos und ohne Reue leiden lässt und verspeist? […]

Wie kann es eigentlich sein, dass unsere Gesellschaft den Widerspruch zum System gemacht hat? Dass Logik und Moral uns von klein auf mit geschenkten Fleischwurstzipfeln an der Metzgertheke

ausgetrieben werden und wir dank lustigem Bärchenaufschnitt und undefinierbarer Bolognesesauce auf einmal so angefixt sind, dass wir irgendwann meinen, ohne diese fleischlichen Genüsse nicht

mehr leben zu können und willig nach Rechtfertigungskonstrukten greifen, um den Widerspruch auszuhalten?“

Jasmin Hekmati, Fernsehmoderatorin und Journalistin, in

„Das vegane

Familienkochbuch. Gesunde Lieblingsgerichte für Groß & Klein“, 2015

Weltweit wird jedes Jahr eine unfassbar große Zahl an Tieren für den menschlichen Konsum getötet, ein Großteil davon Fische und

Hühner.

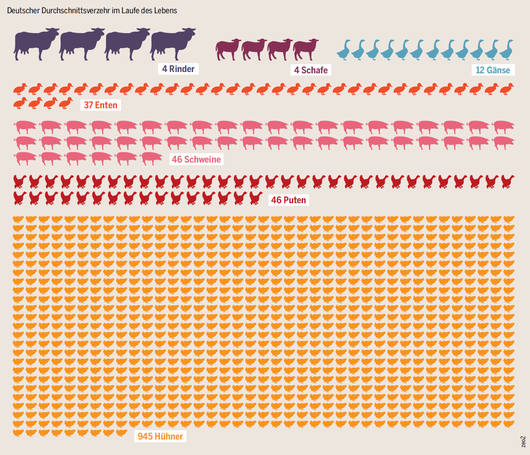

Der*die Durchschnittsdeutsche verspeist im Laufe seines*ihres Lebens fast 1.100 Tiere (Fische und andere Meerestiere nicht eingerechnet!), darunter 4 Rinder, 46

Schweine und 945 Hühner.

Nahezu alle diese Tiere haben vor ihrem Tod nichts anderes als Leid erfahren, denn wie bereits erwähnt leben mindestens 95 % der landwirtschaftlich genutzten Tiere in Intensiv- bzw. Massentierhaltung. Und wer sich mit Bio-Fleisch ein „gutes Gewissen“ erkaufen möchte, sollte sich bewusst machen, dass sich die Bio-Haltung in vielen Fällen nicht wesentlich von der Haltung in konventionellen Betrieben unterscheidet und auch viele Bio-Betriebe heute Massenbetriebe sind.

Vor allem aber werden auch die wenigen Tiere, denen ein erträgliches Leben gegönnt war, nicht zu Tode gestreichelt: Um sich Bio-Schlachthof nennen zu dürfen, muss ein Schlachthof bio-zertifiziert

sein, die Tötung selbst unterscheidet sich jedoch nicht von der konventionellen Schlachtung. Die Betriebe müssen lediglich eine getrennte Verarbeitung von Tieren aus konventioneller und aus

Bio-Haltung nachweisen. Für große Schlachtunternehmen lohnt es sich, auch im Bio-Segment mitzumischen, das keine unbequemen Anforderungen an sie stellt und ihr Geschäftsmodell in keinster Weise

infrage stellt. Und so dürfte es niemanden wirklich überraschen, dass der Schlachtgigant Tönnies nicht nur Marktführer in Bezug auf Fleisch von Tieren aus konventioneller Haltung, sondern

zugleich auch Deutschlands größter Bio-Schlachtbetrieb ist.

Die Schlachtung an sich ist ein Gewaltakt und wirft die grundlegenden Fragen auf, woher wir das Recht nehmen und wie wir es moralisch rechtfertigen können, leidensfähige Lebewesen für den menschlichen Konsum zu töten (bzw. töten zu lassen) – und das, obwohl keinerlei Notwendigkeit dazu besteht und schwerwiegende negative Auswirkungen damit verbunden sind.

-----------------------------------------------------------------

„Es gibt kein Fleisch von glücklichen Tieren. Nur von

toten.“

Karen Duve in „Anständig essen: Ein Selbstversuch“, 2010

------------------------------------------------------------------------------

Doch nicht nur

die Produktion von Fleisch und Fisch, sondern auch die Erzeugung von Produkten von lebenden Tieren, die als

„Nutztiere“ gehalten werden, ist ganz unabhängig von der Haltungsform nicht ohne Leiden denkbar und bedingt zwangsläufig den gewaltsamen Tod der Tiere. „Milchkühe“

beispielsweise werden praktisch dauerschwanger gehalten, sodass ihr Milchfluss nicht versiegt, denn genau wie weibliche Menschen geben sie nur dann Milch, wenn sie Nachwuchs zu versorgen haben.

Mutter und Kind werden gleich nach der Geburt getrennt, sodass die Milch dem menschlichen Konsum zugeführt werden kann. Männliche

Kälber und überschüssige weibliche Kälber werden innerhalb weniger Monate hochgemästet und dann für Kalbfleisch geschlachtet. Die meisten weiblichen Kälber erwartet jedoch dasselbe Schicksal wie ihre

Mütter: Sie landen im Schlachthaus, wenn ihre Körper nach etwa vier bis fünf Jahren so ausgelaugt sind, dass es sich nicht mehr lohnt, sie wegen ihrer Milch am Leben zu halten. In der Legeindustrie

werden männliche Küken in Deutschland seit Anfang 2022 noch im Ei getötet, da es keine Verwendung für sie gibt. Zuvor wurden sie gleich nach dem Schlüpfen vergast oder geschreddert.

Ihre Schwestern werden, wie ihre Mütter, als Eilegemaschinen ausgebeutet, bis ihre Legeproduktivität nachlässt,

was ihr Todesurteil besiegelt. Diese und andere „Nutztiere“ werden zumeist unter furchtbaren Bedingungen gehalten, bis ihrem Leben ein gewaltsames Ende gesetzt wird. Oft ist der Tag, an dem sie für

den Transport ins Schlachthaus verladen werden, der erste und einzige Tag, an dem sie das Sonnenlicht sehen.

Fakt ist: Tiere geben uns ihr Fleisch, ihre Haut, ihre Wolle, ihre Muttermilch, ihre Eier etc. nicht freiwillig – wir züchten und halten sie, um uns nehmen zu

können, was wir haben wollen.

Im Online-Zeitalter sind Informationen darüber, was es mit Begriffen wie „Turbokühe“ oder „Kälber als Wegwerfprodukte der Milchindustrie“ auf sich hat, jederzeit zugänglich. Wer wirklich wissen will, was das durchschnittliche Ernährungs- und Konsumverhalten für dessen direkte Opfer bedeutet, hat es

heute leichter denn je, sich zu informieren. Ein guter Überblick findet sich zum

Beispiel hier und hier.

In Bezug auf das Mensch-Tier-Verhältnis ist ein gesellschaftlicher Wandel spürbar. Die mediale Berichterstattung rund um dieses Thema nimmt seit Jahren zu und damit auch das Bewusstsein für die

Macht und die Verantwortung, die wir als Konsument*innen haben. Öffentlicher Druck funktioniert und wer wirklich möchte, dass sich etwas verändert, muss bei sich selbst anfangen und darf sich

nicht auf die Wirtschaft und die Politik verlassen. Wir als Bürger*innen stehen hier ganz klar in der Pflicht und insbesondere uns als Eltern kommt große Verantwortung zu – denn wir müssen nicht

nur für uns selbst Ernährungs- und Konsumentscheidungen treffen, sondern auch für unsere Kinder. Je jünger sie sind, desto abhängiger sind sie davon, dass wir in ihrem Sinne handeln. Es sollte

uns daher ein persönliches Anliegen sein, Entscheidungen zu treffen, die wir verantworten und vor ihnen rechtfertigen können, wenn sie älter werden und anfangen, Fragen zu stellen und Antworten

einzufordern.